Corintia

El príncipe en el palacio de turmalina

El príncipe Aari abrió sus ojos dorados antes de que llegaran los ayudas de cámara. Sigiloso, se deslizó fuera del lecho, corrió hasta el gran ventanal y salió a la terraza aún en penumbra. A pesar de que era la pieza más elevada de palacio, la alcoba solo se llenaba de claridad cuando el sol alcanzaba su cenit, pero a él no le importaba. Vestido con un simple faldón hasta los pies descalzos, la cabellera serpenteando en oscurísimos regueros sobre el suelo, escapaba cada mañana y alzaba la vista hasta el único trozo de cielo que le era dado contemplar desde la niñez. Aquel día fue afortunado: un gavión imponente había hecho un alto en el lejano reborde de piedra y descansaba, esponjando el plumaje, antes de reemprender el vuelo. Le encantaba contemplar su pecho níveo, la intensidad con que destacaba sobre el dorso de color azabache. Siempre se imaginaba a sí mismo como una inmensa ave blanca y negra que trocaba la melena en alas, subía allá arriba… y recordaba lo que se sentía al recibir el impacto del viento en la cara.

—Buenos días, caballero —saludó al animal, con una sonrisa—. No creo que vengas de lejos ni me traigas noticias interesantes, pero ahí disfrutas una vista mejor que la mía. ¿Qué planes tienes para hoy? ¿Un paseo por la orilla del mar, un almuerzo de pescado fresco, quizá un bonito atardecer? Eres un caballero afortunado, ¿sabes?

Por supuesto, el gavión no respondió, sino que lo estudió con sus ojos igualmente amarillos. Aari quiso creer que había una pizca de burla en ellos, aunque, ¿acaso iba a reprochárselo? Debía ser hermoso estar en su lugar, siquiera durante unas horas.

El sonido de los pies enfundados en sandalias de sus sirvientes devolvió sus expectativas a tierra firme. Suspiró. Pronto, la terraza se llenó de voces inquietas y de manos que lo guiaron al interior con tímidos tirones a su ropa de cama.

—¿Cómo, alteza? ¿De nuevo fuera, sin vestir? ¿Y si os enfermáis? ¿Qué sería de todos nosotros? Os lo rogamos, acompañadnos.

Aari no discutió y permitió que lo bañaran y perfumaran, que entrelazasen adornos de cuarzo en sus trenzas y las dispusieran sobre la larga cola de su manto ceremonial. Una cascada lustrosa como ala de cuervo, salpicada con gotas que parecían espuma, lo siguió en su recorrido hasta la Sala de las Luces, lugar donde se llevarían a cabo los ritos de la jornada. Su cortejo de asistentes lo flanqueaba; filas de cabezas morenas y miradas doradas se inclinaban a su paso. Y siempre desde la distancia, pues nadie estaba autorizado a tocar la sagrada persona de su alteza.

El joven príncipe Aari habitaba un palacio de turmalina negra. Desde la base hasta la cúspide, en la fachada y en las estancias, todo destellaba y reflejaba los objetos igual que un espejo sombrío. Cientos de lámparas de cristal iluminaban cada rincón, y grandes antorchas recreaban la ilusión de una aurora que nunca derramaba suficiente luz, porque el palacio estaba edificado en el corazón de una montaña hueca, con los cimientos bien hundidos en su base. La abertura circular en la cima, a modo de pequeño cráter en cuyo reborde se posaban las aves, demostraba que el mundo seguía existiendo allá fuera. Gracias a ella, Aari podía permitirse soñar despierto.

La montaña estaba rodeada por el mar, aunque próxima al continente. Un manantial subterráneo inundaba su interior y formaba un lago que mantenía los niveles inferiores y los sótanos de la altísima construcción bajo el nivel del agua dulce. A media altura se hallaba la portada de arcos concéntricos de la entrada, precedida con una plataforma de acceso en la que desembocaban tres puentes colgantes bien custodiados. El príncipe sabía que cada uno conectaba con un túnel excavado en la falda rocosa, y que al otro lado aguardaban otros tantos accesos a la costa. Él solo había cruzado en una ocasión, de la que poco quedaba en su memoria. Su universo finalizaba en aquella explanada suspendida sobre el vacío, en el lago que se adivinaba al fondo y en el azul del cielo, tan lejano e inalcanzable.

Cuando llegó a su destino, el príncipe se sentó en el sitial, paseó la vista sobre quienes ya estaban presentes y aguardó al que aún había de unírseles. Los acólitos dispusieron en torno a él su peinado y el ruedo de sus vestiduras, tachonadas de cientos de gemas multifacetadas. El ónice, la obsidiana y los zafiros negros, extendidos sobre aquel suelo de turmalina, transformaban su silueta en una rara flor pálida con una corola de noche estrellada.

Al poco, la entrada silenciosa de los heraldos precedió la del último asistente al ritual, su majestad el rey en persona. Todos se inclinaron en una reverencia respetuosa; todos, salvo Aari, que conservó su postura recta y serena. En sus dominios, él no debía sumisión a nadie, salvo a los dioses. El rey ocupó su asiento, frente por frente al del príncipe, y los otros dos participantes siguieron su ejemplo en sendos sillones a derecha e izquierda. Aquella fue la señal para que los sirvientes salieran, llevándose consigo la mayor parte de las lámparas. Solo dejaron un círculo de recipientes de vidrio coloreado en torno a su señor, cuyas mechas oscilaban en sus lechos de aceite, proyectando retazos de luces púrpuras, grises, verdes o anaranjadas. Danzaban en el techo, en las paredes, sobre el manto de gemas… y se dispersaban en abanicos irisados a través del espacio iluminado. Las pupilas de Aari las persiguieron hasta que el combustible menguó considerablemente. Después se detuvieron en sus visitantes, primero en el que descansaba a la diestra de su majestad, luego en el del lado opuesto y, por fin, en el rey mismo. Compartían con él, y con todos los demás, idéntico tono de ojos y de cabello. Desde su trono multicolor, Aari se dirigió a los tres en ese orden.

—Príncipe Ailu, vigila bien el desfiladero que permite el acceso desde las montañas a los territorios del oeste —comenzó—. Hay una brecha, un eslabón débil en sus defensas, y el peligro acecha desde más allá. Un muro sólido disuade a un enemigo impaciente.

»Príncipe Aku, un rayo de luna se ha posado sobre las minas abandonadas en los territorios del este —prosiguió—. Eso quiere decir que una gran veta de plata yace en las entrañas de la tierra, justo donde el río se bifurca. Poca es la constancia de tu buscador.

»Mi rey —concluyó, volviéndose hacia su oyente más distinguido—, guárdate bien de tu querido primer ministro. Se toma libertades que no le corresponden, y pone sus manos en lugares íntimos y secretos que debieran estar reservados a otro que lo supera en rango. La semilla que ha arraigado en la reina no es la tuya.

»Los dioses han enmudecido; así pues, yo tomaré su ejemplo. Obrad con sabiduría.

Los príncipes Ailu y Aku lanzaron una ojeada subrepticia a su majestad. Dado que no mostraba signos de querer marcharse, ambos se adelantaron y se inclinaron ante él. Repitieron la cortesía hacia el sitial —no en deferencia a Aari, sino a las deidades que lo inspiraban— y partieron con premura mal disimulada, uno a tapar su brecha y el otro a cavar bien hondo. Cada cual utilizó una ruta diferente para alcanzar el pórtico. Una vez allí, Ailu atravesó el puente a su derecha, y Aku, el de la izquierda. Poco afecto había entre ellos, y únicamente cruzaban sus caminos cuando era imprescindible.

El rey permaneció en su sillón un largo rato. Su tez había adquirido un tinte similar a la de Aari, que jamás se exponía a los rayos solares. Pensaba en su hombre de confianza, en su sonrisa meliflua, en esas manos a las que había aludido, colocadas en…

En la piel de su reina. ¿Quién concebiría una ofensa así? ¿Era aquella una burla cruel? No, imposible, los dioses hablaban a través del joven príncipe y sus labios siempre decían la verdad. No precisaba más confirmación. Se levantó, con los implacables ojos dorados fijos en Aari, como si pretendiera borrar su deshonra de la mente que había servido de vehículo para transmitirla. Este sostuvo la mirada con placidez y lo siguió mientras alcanzaba la puerta a grandes zancadas. Ni se sentía intimidado, ni conmovido por la sangre que teñiría la espada del verdugo merced a su revelación. Un mero intermediario no estaba obligado a padecer el peso de la responsabilidad.

El príncipe rescató viejos pensamientos del pozo más profundo de su memoria. Volvió al castillo de su padre, el anterior rey, al tiempo en que no era más que un niño pequeño y podía salir a los jardines, acompañado de sus nodrizas. Aún guardaba varias imágenes confusas de la hierba y las flores, de las montañas, del mar que lo rodeaba y jamás había vuelto a ver.

Recordó aquel día en el que lo despertaron antes del alba, peinaron sus cabellos –que no habían conocido el filo de una navaja—, lo condujeron al santuario donde se presentaban las ofrendas y lo alinearon junto a sus tres hermanos mayores, todos con largas cabelleras vírgenes, tan semejantes como cuatro versiones del mismo muchacho a diferentes edades. Entonces apareció una mujer espigada y siniestra cuyo magro contorno se dibujó contra la entrada al recinto: la Guardiana de los Misterios del Templo, la máxima autoridad espiritual, cuyo cometido era velar para que se cumpliese en la tierra la voluntad de los dioses. Ninguna cabeza quedó en alto ante ella.

Debido a su posición sumisa y devota, el rostro vuelto hacia abajo, Aari apenas alcanzaba a ver más que el suelo de teselas y sus propios botines sobresaliéndole de la túnica. De repente, una sombra eclipsó su campo de visión. La Guardiana se había acercado a examinarlos.

—El Oráculo ha muerto, oh rey —anunció, con voz que evocaba el graznido de una corneja. El lugar se llenó de lamentos ahogados—. Ahora, su espíritu buscará un nuevo receptáculo para encarnarse. Prepara a tus hijos, igual que hizo tu padre antes que tú, porque uno de ellos será quien lo suceda. Que todos seamos el vivo reflejo de los dioses, rey.

—Que todos seamos el vivo reflejo de los dioses, Guardiana —respondió su padre a la tradicional bendición. Acto seguido, les ordenó a él y a sus hermanos que oraran para abrir su corazón al espíritu, los instó a dar gracias por el honor que suponía convertirse en el nuevo Oráculo y los dejó al cuidado de los clérigos del santuario, quienes se ocuparon de purificarlos para pasar la prueba. Tras dos días de abluciones rituales, de rezos, de privación de sueño y de ayuno forzoso —que empujaron a más de uno a derramar alguna lágrima—, la Guardiana volvió a inspeccionar a los candidatos. Aari conservaba pocos recuerdos de esa jornada, solo impresiones del hambre, del cansancio y del deseo de que su madre lo acunara en sus brazos.

La mujer les hizo preguntas sobre una vida pasada que no podían conocer. Luego los interrogó acerca de pequeñas cuestiones sobre el exterior, sobre cosas que no podían ver. Finalmente, hizo traer una caja de metal, forrada de cuarzo, y les pidió que adivinaran lo que había en su interior. Los tres mayores ofrecieron diferentes respuestas. Cuando la caja llegó ante él, Aari percibió con toda nitidez una escena: dos manos blancas, paseando algo delicado sobre una melena tan larga como un trozo de seda recién teñido que ondulara en el río.

—Peine —pronunció, con su poca habilidad infantil para elaborar frases complejas. Y la Guardiana alzó la tapa y mostró, en efecto, un peine de turmalina, y los invitó a sacarlo. Ninguno fue capaz de cerrar su mano sobre el objeto. Ninguno, salvo él, que lo agarró con sus deditos menudos y lo pasó por sus propios mechones morenos.

El Oráculo se había manifestado. Sus hermanos volvieron a sus quehaceres cotidianos y se les permitió cortarse el pelo; con los años, el mayor se convirtió en el nuevo rey, y Ailu y Aku, en los Señores del Oeste y del Este. Aari, en cambio, desarrolló el talento de la profecía y fue trasladado al palacio donde moraban sus antecesores desde época inmemorial. Su cabellera, la puerta de entrada de los espíritus, permaneció inviolada, así como el resto de su cuerpo. El niño que era no recibió el abrazo de su madre antes de partir, y nunca más lo haría.

El joven príncipe volvió al presente y a las llamas moribundas de las lamparillas. Allá donde mirase siempre hallaba la sagrada y bella uniformidad, «el vivo reflejo de los dioses», y por eso le complacían los rituales, con sus formas y colores cambiantes y caóticos. Cuando se extinguieron, abandonó el círculo y subió a toda prisa a sus habitaciones. Aún estaba a tiempo de llegar a ver el sol de mediodía a través de la abertura en la cima de la montaña.

★★★

En aquella prisión enjoyada había pocas diversiones disponibles para un muchacho de su rango y con sus limitaciones. Por eso, cada ocasión de presenciar algo fuera de lo corriente se convertía en una fiesta para Aari. Pronto darían comienzo las celebraciones en honor a Nar y Nai, las deidades gemelas del firmamento. Entre los festejos, los más populares eran los enfrentamientos de luchadores en el foso. Los palacios y las casas nobles contaban con instalaciones subterráneas para organizar ceremonias nocturnas, calabozos para los prisioneros y un círculo de combates. Al invitar a la población de los alrededores a presenciarlos, las familias incrementaban su prestigio y su popularidad. Cientos de ojos dorados se clavaban en el piso de tierra y presenciaban las luchas a muerte de los elegidos, siempre uno contra uno, hasta que un solo contendiente regresaba a las celdas, donde se le permitía vivir hasta el próximo evento. Únicamente los condenados a la pena capital sufrían tal destino y, entre estos, no había criminales mayores que aquellos a quienes los dioses no habían modelado a su imagen y semejanza. El portador del estigma de una cabellera descolorida, de unos iris grises o castaños, debía ser enviado de vuelta a los cielos, donde su mancha se purificaría antes de su próxima reencarnación.

El palacio de turmalina contaba con un antiquísimo foso en los niveles inferiores. Al encontrarse bajo el nivel del agua, era húmedo y lo inundaba un miasma permanente que llegaba a adherirse a la ropa. Con todo, el príncipe Aku siempre lo obsequiaba con una pareja de luchadores cada Festival de las Deidades Gemelas; así se congraciaba con Aari, ávido espectador de los enfrentamientos, los cuales seguía desde su palco con la compañía del Señor del Este y de sus acólitos.

Uno de los contendientes de aquel año era impresionante, una feroz máquina de músculos que ya había sobrevivido a una docena de combates. El lado izquierdo de su rostro carecía de pigmentación, y lucía un siniestro globo ocular lechoso y media melena de una blancura espeluznante. Cuando saltó a la pista, enarbolando la espada con aquel brazo descomunal que podría haber levantado al príncipe sin esfuerzo, se convirtió en el favorito del público aun sin que este esperara a conocer a su oponente. Y aparentemente no se equivocaban: el segundo en salir era más joven y más bajo, y sus espaldas, aunque desarrolladas, no se podían comparar con las hechuras ciclópeas del primero. Las guedejas que se esparcían sobre sus hombros eran del color del bronce bruñido, y bajo su ceño relampagueaban dos airados ojos azules. Una palabra se extendió, en susurros, entre los labios de los ocupantes del palco: «extranjero, extranjero». Sus rasgos delataban que no había nacido en tierras bendecidas, que era un salvaje, un animal de allende los mares y, por lo tanto, merecía su suerte tanto o más que su rival. Sin embargo, fue él quien capturó la atención indivisa de Aari desde el momento en que sus sandalias tocaron la tierra.

El cíclope, curtido en más batallas, dedicó un saludo altanero a los nobles. El extranjero no se inmutó; conservó su ira y su desprecio hasta que el árbitro dio inicio a la contienda, y no perdió el aplomo cuando el otro lanzó un rugido intimidatorio y se aproximó con unas pocas trancadas, ignorando toda maniobra defensiva. Al primer mandoble, esquivó echándose a un lado, movimiento que repitió una segunda y una tercera vez. A la cuarta, el hombretón casi lo sorprendió con un ataque horizontal tan veloz como mortal, que lo habría partido en dos si no hubiese saltado hacia atrás. Lo repitió en el otro sentido, y de nuevo lo desvió su blanco con la hoja de su espada. La resistencia de la que hizo gala ante el formidable impacto provocó unos segundos de confusión en su enemigo, que el extraño de pelo leonado aprovechó para atacar, golpeándole el antebrazo. Cualquiera menos fornido habría perdido el miembro; el cíclope resistió porque bloqueó con su brazal, aunque el metal se le hincó en la carne. Su rival había dejado claro que no carecía de agilidad ni de experiencia, y que daría un buen espectáculo antes de entregar su cuello.

Conforme avanzaba el combate, fue poniéndose en evidencia que el extranjero no pretendía ni lo uno ni lo otro. No malgastaba energías en exhibiciones innecesarias ni se rendía ante la aparente potencia superior del contrario. Peleaba para sobrevivir, simple y llanamente. El enorme espadachín veterano sintió que su cansancio y su frustración se incrementaban a partes iguales. Se volvió más lento, más descuidado. En un último y vano alarde de superioridad, cargó contra el joven con la intención de derribarlo, pero fueron tales su ímpetu y su ceguera que él mismo se empaló en la espada enemiga. Se llevó la mano al vientre y trastabilló. Antes de que cayera de rodillas, el filo también le había sesgado el cuello, y la vida se le escapó en medio de un lago formado por su propia sangre.

En el palco se oyeron varias exclamaciones de desencanto y sorpresa. Aari no participó de la agitación general, ni exteriorizó desagrado alguno cuando retiraron el cadáver: se quedó observando al ganador, su rabia al arrojar el arma al suelo, el desafío en sus ojos azules mientras los soldados lo conducían de vuelta a la prisión.

—Qué contrariedad, aposté a que vencería el otro —se lamentó el príncipe Aku—. Bien, espero que te hayas divertido. Tarde o temprano, ese engendro tendrá una muerte épica en el foso de mi castillo.

—No quiero que te lo lleves —replicó Aari.

—¿Qué? No puede quedarse aquí. Los elegidos para honrar a las deidades gemelas han de enfrentarse hasta la clausura de las celebraciones. Es la ley.

—Pues envíame a otro luchador —ordenó sin más. Entonces se acercó a las troneras que servían para ventilar las celdas, y estuvo espiando a través de ellas hasta que sus sirvientes le suplicaron que abandonara aquel insano agujero.

El príncipe Aku no tuvo más remedio que complacer la petición de su hermano y le proporcionó un nuevo condenado, y luego un tercero, los cuales acabaron sus días bajo la espada del prisionero. Aari empezó a pasar horas enteras ante las troneras de los subterráneos. Los acólitos temieron que su salud, nunca demasiado buena, se resintiera en una atmósfera tan nociva, pero ningún ruego o advertencia lo apartó de sus nuevas costumbres. Hasta aquel angustioso instante, tras su cuarta victoria consecutiva, en el que el extranjero se giró hacia el palco y lanzó su arma al pecho del joven príncipe, la mirada inflamada de ardiente determinación. Los acompañantes gritaron, presa del pánico. Los escoltas cruzaron sus lanzas y rechazaron el ataque en tanto los guardias de la pista reducían al prisionero y se disponían a ejecutarlo. Aari se adelantó.

—¡Deteneos! Devolvedlo a su celda y encadenadlo. Y no le toquéis un pelo de la cabeza.

—Alteza…

—¡Obedeced!

Ante el estupor de todos, el príncipe descendió a tierra y caminó hacia las pestilentes jaulas, seguido por un grupo de asistentes horrorizados que procuraban, por todos los medios, que su inmaculada cabellera no rozase semejante suciedad. El lugar donde habían inmovilizado al extranjero era poco más que un agujero. El joven se revolvía y profería lo que debían ser juramentos en una lengua desconocida. Los músculos de su cuello se tensaban como cuerdas de arco; los salvajes mechones broncíneos le cubrían el rostro, si bien no alcanzaban a ocultar sus ojos azules. Lejos de apocarse, Aari se acercó cuanto le permitieron y se asomó a ellos. Esos colores tan vivos…

Jamás había pensado que hallaría una segunda ventana al cielo en los sótanos de su propia cárcel.

—¿Qué estás haciendo? —inquirió Aku—. ¡Se ha atrevido a atentar contra nosotros! ¡Debe pagarlo con la vida!

—Ha sido a mi pecho a donde iba dirigida su hoja, y no me ha herido.

—¡Ya es suficiente! Me dicen que descuidas tus deberes y tu salud para desterrarte en este pozo impuro. Por tu bien y el de nuestro pueblo, las visitas a los subterráneos han de concluir.

—De acuerdo. Sería mucho más conveniente si el prisionero fuese trasladado a la parte alta. Así yo podría estudiarlo con mucha más comodidad.

—¿¡Qué!? ¿Acaso has perdido el juicio? ¿Violar la santidad del palacio con la presencia de un criminal, cuyo destino solo puede ser la muerte? ¡El rey no lo permitirá! Y tú… tú… ¡recuerda que también has de obedecer la ley! Recuerda cuál es tu posición… Oráculo.

—No la olvido, Señor del Este. Y tú aprenderás lo que supone contrariar a quien únicamente rinde cuentas a los dioses. Te comunico que, desde este momento, mis oídos no escucharán nuevas de tus territorios, mis labios estarán sellados para ti y te será vedada la entrada a mis dominios. Así será, hasta que vea satisfechas mis demandas y aplaques la furia que has despertado.

Aari dio la espalda al príncipe Aku, Señor del Este. Entre los títulos que los hijos del difunto soberano se otorgaban unos a otros jamás se había contado el de «hermano».

★★★

En prueba de que las amenazas del Oráculo no eran vanas, el puente de la izquierda se clausuró e impidió el acceso a palacio. De nada sirvieron las misivas de arrepentimiento, las ofrendas ni los emisarios que Aku trató de hacerle llegar. La sabiduría que iluminaba el camino del este se había apagado, y no volvería a brillar hasta que Aari decretase el final de su destierro. El príncipe Ailu, comisionado por el rey para hablar en favor del caído en desgracia, no consiguió hacerse oír hasta que accedió a trasladar al prisionero del foso. Lo hizo, eso sí, con la condición de que no se interrumpiesen los combates para los que había sido designado, «porque, aunque poseas el favor de los cielos», afirmó, «no tienes derecho a privarlos de la vida que les ha sido destinada». Aari aceptó. Se olvidó de todo lo demás, de hecho, cuando subió a la sala que conducía a sus habitaciones y descubrió allí al extranjero, su cuello y muñecas fijados a una pared mediante gruesos grilletes. Sin prestar atención a los dos guardianes que lo vigilaban, el príncipe se aproximó a él y contempló, fascinado, a la criatura que había hecho huir en desbandada a su séquito.

—Nunca había visto a nadie como tú —dijo—. Así que son ciertas las historias, y hay gentes al otro lado del océano que no están hechas a semejanza de nuestros creadores. Me pregunto cuál será tu nombre.

—Sé que me has traído para atormentarme antes de darme muerte, monstruo de ojos amarillos —escupió el joven, desde detrás de su cortina de greñas rubias—. Has de saber que no te daré la satisfacción de mendigar clemencia. Ya he aprendido que es algo de lo que tú y los tuyos carecéis.

—Hablas nuestra lengua —se sorprendió Aari—. ¿Y por qué habría de querer matarte, extranjero?

—¿Te burlas de mí? ¡Te lancé una espada en la pista!

—Ah, sí —aceptó, restándole importancia—. ¿Por qué lo hiciste? —Y luego añadió, con voz soñadora—: Tu pelo resplandece igual que el pectoral de mando del rey…

—¡Porque soy un hombre, no una bestia! —exclamó, obviando el último comentario—. Porque me niego a seguir encerrado, ejecutando a otros a tu capricho. Prefiero una muerte rápida y llevarme conmigo a mi maldito carcelero, pero… he fallado en ambas cosas.

—No tengo intención de disponer de ti. En cuanto a tu encierro, desde ahora permanecerás en esta cámara y compartirás mi mesa. Solo bajarás para continuar con los rituales, pues a eso no tengo potestad para oponerme. Tampoco te prometo que saldrás al aire libre, no puedo ofrecer lo que no poseo… ¿Todos tus compañeros tienen los ojos de ese color?

—¿Eh? —El extranjero respondió a la pregunta abriéndolos desmesuradamente. La figura majestuosa de Aari se alzaba ante él, tan próxima que alcanzaba a oler su perfume—. ¿Para qué querrías hacer eso? ¿Qué pretendes?

—Que me cuentes cómo es el mundo fuera de esta montaña. Que me hables de tu tierra, de sus gentes, de ti. —Recorrió con la vista las líneas bien definidas de su torso descubierto—. Que me digas tu nombre.

—Eso intentas, ¿no? Convertirme en un espía; guiar a vuestros barcos de guerra hasta mi pueblo para pasarlos por el filo de las armas; sacrificar a los supervivientes en vuestros crueles altares… Desiste ahora, puesto que no me sacarás una palabra, sea cual sea el castigo que me aguarde.

—¿Castigo? Nadie va a tocarte, aquí arriba estarás bajo mi protección. Si necesitas una prueba… Guardias, quitadle los grilletes y dejadnos a solas.

—Alteza, no es posible —protestó uno de los soldados—. El príncipe Ailu nos encomendó…

—El príncipe Ailu no querría contrariarme. Y, créeme, tú tampoco.

Cumplidas las órdenes, los escoltas arrastraron los pies hacia la puerta y se esfumaron. Aari dejó que el prisionero se frotase los miembros doloridos, y le dio la espalda con total despreocupación para llenar un par de copas de licor de bayas. Al volverse, los dos recipientes que sujetaba se precipitaron al piso de turmalina, despidiendo sendos torrentes de líquido carmesí: el extranjero se había arrojado sobre él.

Una fuerza invisible frenó el impulso del atacante y lo lanzó por los aires, cuando sus dedos casi aferraban la presa. Aturdido, alzó la vista y comprobó que Aari estaba indemne. Apenas había provocado que se agitara un mechón de su cabellera consagrada.

—Soy el Oráculo, la voz de los dioses, y mi cuerpo es su templo —recitó, dotando de un matiz pesaroso a la suya—. Aunque quisiera permitírtelo, no serías capaz de hacerme daño, ni tan siquiera rozarme. Puedes conservar tus cadenas, o lanzarme tu espada una y otra vez, hasta que te canses. O puedes quedarte así y aliviar tus penalidades y mi soledad.

»Mi nombre es Aari. Si deseas desvelar el tuyo, seré feliz de emplearlo para dirigirme a ti. Seguro que ha de ser hermoso.

El extranjero contempló a su carcelero bajo una nueva luz o, más bien, bajo el influjo de una alargada sombra. Destilaba tanta melancolía, tanta amargura de anhelos insatisfechos… Resultaba sencillo imaginarlo como lo que era, un niño aislado en medio de un palacio demasiado grande y frío para él. Sin embargo, no dejó que aquello ablandara su corazón.

—Isandar es el mío —murmuró—, pero no pienses que esto cambia nada. Sois mis enemigos y haré cuanto esté en mi mano para escapar. De una forma u otra.

—Isandar. —El príncipe sonrió—. Entonces tienes mi bendición para intentarlo, con tal de que regreses siempre vencedor del foso. Siempre.

Gracias a una pericia con las armas que no encontraba rival entre los otros elegidos, el luchador satisfizo la petición de Aari durante las primeras jornadas. Tras cada victoria, escuchaba las fórmulas rituales y era escoltado de vuelta a los aposentos superiores, donde recibía el tratamiento de un noble. La expresión de desconcierto de su rostro al ser el objeto de todas esas atenciones —sirvientes que se ocupaban de su aseo, los manjares que servían en la mesa de su anfitrión forzoso, un cirujano que trataba sus heridas— se teñía de cierta inquietud al encarar al príncipe en persona. Este tenía por costumbre imponerle su compañía y acribillarlo a preguntas sobre la vida que había llevado afuera, su viaje y el país donde había nacido. Isandar solía gruñir monosílabos poco comprometedores o responder con un mutismo que, lejos de disuadir a Aari, lo invitaba a observarlo en silencio. Al extranjero lo intimidaba su poder, por supuesto, y su proximidad, pero también experimentaba otro tipo de sensaciones. Comenzaba a apreciar la belleza de esos ojos dorados que tanta aversión le habían producido en un principio, y a lanzar ojeadas furtivas a sus larguísimas trenzas consteladas de gemas.

No por ello abandonaba sus planes de fuga. Si fingir docilidad iba a servir para facilitarle la confianza de sus captores, sus dientes apretados eran testigos de que lo procuraba con ahínco. En medio de aquella esclavitud odiosa, aún conservaba un auténtico objetivo por el que pelear.

Conforme se sucedían los combates, la secreta esperanza de Ailu de que una espada bien dirigida acabase con el capricho del Oráculo seguía sin cumplirse. Los últimos oponentes a los que Isandar se enfrentó fueron auténticas máquinas de guerra de carne y hueso, sacadas del foso real por obra y gracia del príncipe del oeste. Aunque los derrotó, su cuerpo acusó los excesos a los que lo sometía, y Aari llegó a temer por él. Por primera vez en su vida, la idea de la muerte dejó de ser aquel concepto extraño que solo emparejaba con gente sin importancia, o con los personajes irreales de sus visiones. Por primera vez pudo imaginar la pérdida. Y el miedo.

No bien la Guardiana de los Misterios clausuró el Festival de las Deidades Gemelas, Ailu respiró aliviado. Según la tradición, los pocos elegidos supervivientes exhalaban su postrero aliento en una ceremonia en honor a Nar y Nai, oficiada por la Guardiana misma. Cuál no sería su sorpresa cuando, al llegar a palacio, se topó con un muro inflexible que le impidió acceder al prisionero y entregarlo a su destino: su hermano pequeño.

—Se quedará aquí —declaró, sin molestase en mirarlo—. Di a tus soldados que ya no son necesarios.

—Has enloquecido, eso debe ser. —Ailu se retorció las manos—. Es la única explicación que se me ocurre para que el Oráculo, mil veces ensalzado por los dioses, conciba cometer el sacrilegio de privarlos de su sacrificio. Ya los insultaste con tu anterior extravagancia, y ahora quieres tomar una senda que ha de arrastrarnos a la perdición. ¡Míralo! ¿Es que no ves que su mera apariencia los ultraja, que alguien así tiene que ser una creación de las potencias inferiores? ¡Recupera la sensatez! ¡Deshazte de él antes de que sea tarde!

—Mis decisiones siempre han sido las decisiones de los dioses. ¿Te atreves a discutirlas tú, Señor del Oeste? Sufre, entonces, la misma suerte que tu contrapartida del este. Que un velo enmascare tu porvenir, que tu puente se cierre y que camines en tinieblas hasta que aprendas a mostrarme el respeto que me debes. Y ahora, márchate.

La espalda de Aari era un exquisito manto de hebras de seda y piedras preciosas, un prisma negro que no capturaba la luz, sino que la devolvía en todo su esplendor. Para el Ailu angustiado de entonces, no era más que el símbolo de la desolación.

★★★

—Las costas de mi tierra son diferentes de las tuyas, extensiones rocosas frías y grises donde encallan los barcos. Un rosario de islas desperdigadas por aguas azules y calmas da la bienvenida a nuestros puertos. El mar es generoso. Centenares de peces tornasolados prácticamente saltan a las redes de nuestros pescadores, y sus mujeres no conocen las amarguras de quienes viven esperando ni temiendo al cielo, porque nuestro clima es suave, luminoso en verano y misericordioso en invierno. Mas no creas que por ello nuestra gente peca de blandura ni docilidad: por más que seamos generosos y amigos de nuestros amigos, a todos nos educan desde la niñez para saber sostener un arma con la que defender lo nuestro. ¡Cuánta diferencia con vosotros, que cargáis a los pobres náufragos de cadenas y los lanzáis a un agujero!

—Ya me he disculpado una docena de veces, Isandar. —Era difícil resistirse al rostro compungido de Aari—. Tu gente, entonces… Tus hombres, ¿son similares a ti, tan altos y fornidos, con ese pelo brillante y la mirada del color de una mañana despejada?

—Mi gente es de muchas clases, tantas como islas se extienden por el océano. Hay hombres altos y bajos, recios y delgados, pálidos y atezados; de cabellos rubios, morenos, castaños y rojizos; de ojos oscuros, celestes, marinos, verdes y grises. Es vuestra rara semejanza lo que me choca, todos esos iris dorados, todas esas cabelleras negras… Aunque tú eres… diferente.

—¿Por qué soy diferente? —El príncipe sonrió con dulzura y se inclinó hacia él.

—Porque… —Tragó saliva y ahogó un gemido. Al retroceder para evitar el aura sagrada, había presionado por accidente la última herida que le habían infligido. Aari frunció el ceño.

—Ese corte requiere más cuidados —dijo—. Llamaré al cirujano.

Desde la amenaza que lanzara al Señor del Oeste, los dos puentes laterales habían permanecido sellados, por lo que ambos hermanos desterrados hubieron de apelar al rey, el primogénito, para que intercediese por ellos ante el Oráculo. Su majestad en persona se desplazó al palacio de turmalina fuera de los días señalados para los rituales. No esperaba chocar con una voluntad tan férrea, y a modo de solución de compromiso accedió a permitirle conservar al extranjero, con la condición de que seguiría celebrando combates. «Si realmente los dioses aprueban tu decisión», razonó, «lo dejarán vivir para que siga honrándolos, siendo el brazo ejecutor de otros condenados. ¿Qué temes entonces, Oráculo?». A Aari le resultaba más y más difícil enviar a Isandar a los subterráneos, pero tampoco podía oponerse al rey con la misma ligereza empleada con los otros. Consiguió, al menos, que los dispensaran de soportar a los guardias. Acudió a dar la noticia al extranjero, sonriendo igual que un niño satisfecho, y le confirmó que era libre de vagar por donde le apeteciera, con tal de permanecer dentro de los límites.

Una madrugada, a mediados de verano, Isandar se deslizó dentro de la alcoba en la cúspide y caminó de puntillas hasta la terraza. Más allá de la lejana abertura solo se veía un círculo de estrellas. Dejó que sus ojos se acomodaran a la oscuridad y estudió la distancia al reborde de piedra y las paredes escarpadas a su alrededor. Ya no había cadenas que lo retuvieran, ni soldados que lo vigilaran; si conseguía herramientas y cuerda, estaría en condiciones de preparar su huida de la montaña y apropiarse de un barco que le permitiera retornar a su patria. La había añorado tanto… Volvió sobre sus pasos a su habitación, resuelto a no cometer ningún error que pusiese en peligro su plan. Al cruzar junto al lecho, sus pupilas alertas cayeron sobre la figura dormida del príncipe. Algunas semanas atrás no habrían reparado más que en aquel cuello de apariencia frágil. Ahora recorrían el pecho desnudo, los labios entreabiertos, los párpados festoneados de larguísimas pestañas sedosas. Alargó una mano y la acercó, muy despacio, preguntándose si sería tan suave como prometía.

Ya fuese su carcelero, un crío caprichoso o un tirano, nada cambiaba el hecho de que era hermoso y ardía en deseos de tocarlo. Era diferente a los demás porque refulgía a pesar del manto negro que lo envolvía de continuo, porque despedía luz en aquel castillo de sombras. Porque era…

Se apartó con brusquedad y abandonó el cuarto, incapaz de seguir luchando contra una tentación que, bien lo sabía, siempre permanecería inalcanzable.

Poco tiempo después, el oponente de turno de Isandar se las arregló para asestarle un profundo tajo en el costado antes de seguir el triste sino del resto. Tras la ajustada victoria, el vencedor cayó de rodillas junto al cadáver, incapaz de salir de la pista por su propio pie. Hubieron de apresurarse en trasladarlo a una cama y traer al cirujano, el cual precisó de toda su pericia para tratarlo.

Aari sintió un vacío vertiginoso en el estómago al verlo así postrado, ausente el color de las mejillas por efecto de la sangre perdida. La imagen del golpe se reprodujo en su cabeza, velada tras un ominoso filtro rojo. Se sorprendió a sí mismo gritando, ordenando a todos que abandonasen la habitación, arrodillándose junto al herido igual que él se había arrodillado en el foso.

—¿Estás… estás mejor, Isandar? —se angustió—. Haré que acudan más sanadores, haré que recibas los mejores cuidados, haré que…

—Me levantaré enseguida, no temas —contestó su compañero, restándole importancia—. Soy más afortunado que mis adversarios. Ellos jamás volverán a hacerlo.

—¿Qué…?

—El que me hizo esto —se rozó el área bajo las costillas— no era un criminal. Había nacido aquí y se había recluido durante toda su existencia para no ser rechazado. Su único delito eran sus ojos oscuros, nada más. No merecía morir. Como casi todos los otros, no lo merecía. Y es esta mano —levantó la diestra— la que los envía a su destino. Antes procuraba considerarlos mis enemigos, obstáculos en el camino que debían ser eliminados para que yo pudiera seguir viviendo. Ahora… ahora ya no me es posible. Necesito salir de aquí, Aari.

—Pero, si tú te marchases… yo me quedaría solo…

—¿Por qué aceptas esta prisión tan fría? —El tono del extranjero se dulcificó—. Eres poderoso, un príncipe con el talento de la profecía, y pasas el tiempo encerrado entre paredes de piedra negra. ¿No te gustaría ver el mundo por el que siempre me preguntas? Si pudiésemos salir, te enseñaría tantas cosas bellas… Los colores del atardecer, en mi patria; los bosques verdes que hay tierra adentro, más allá de las Colinas Plateadas; el mar que nos rodea, ese que se escucha por la abertura cuando rompe contra las rocas. ¿No te gustaría?

—Soy el Oráculo —respondió Aari, la voz teñida de amarga solemnidad—. Estoy consagrado a los dioses, y es por eso que ellos hablan al pueblo a través de mis labios. Si es su voluntad que me deje crecer los cabellos, que nadie toque mi cuerpo, que me aísle en este palacio, ¿quién soy yo para rechazar tal honor?

—¿Eres tú quien habla, o alguien más utiliza ahora esos labios? —ironizó Isandar, con la vista prendida en el objeto de sus palabras—. No, supongo que solo ellos lo hacen. Los modelaron hermosos para que nadie los disfrutase y mirarlos fuese un tormento. Tus dioses son crueles, Aari, tan crueles…

Las cejas oscuras del príncipe se fruncieron en una mueca de dolor que hubo de sofocar con rapidez, pues tras la puerta se escuchaban murmullos: el heraldo real acudía a hacer un anuncio. Salió a recibirlo, ansioso por regresar con Isandar.

—Su majestad os envía saludos, alteza, y os comunica que os visitará en tres días con un nuevo elegido para el foso. Asimismo manifiesta su deseo de disfrutar del espectáculo junto a vos.

—¡No! Isa… Mi luchador se está reponiendo de un combate, es demasiado pronto para organizar otro. Dile a su majestad que tiene que posponer sus planes.

—Pero, alteza…

—¡Haz lo que te he dicho!

Aari abandonó la sala de audiencias a paso vivo, sabedor de que el rey no atendería su petición. Agarró un mechón de su melena y lo retorció en sus manos, nervioso. Luego corrió a la Sala de las Luces, ocupó su trono y dio comienzo al ritual. Confiaba en que los cielos le transmitieran una señal de lo que debía hacer para calmar su congoja, para conservar a Isandar a su lado. Nunca le habían parecido los colores tan apagados.

Los dioses permanecieron mudos.

El monarca cruzó el puente central —el único que, por entonces, comunicaba la morada de su hermano con el exterior— y acudió a su encuentro. Su anfitrión se saltó las fórmulas de cortesía al uso y lo abordó en sus habitaciones privadas, antes, incluso, de que se refrescara y se acomodara. El rey arrugó el ceño, aunque no esperaba menos después del mensaje que su tembloroso heraldo se había atrevido a transmitirle. Aari estaba furioso.

—Mi rey, creí haber sido claro —comenzó—. El evento de esta noche no ha de celebrarse.

—¿Y por qué no? Nada lo hace distinto de los demás. Por otra parte, el nuevo candidato ha probado ser muy hábil con la espada. No te defraudarán.

—¡Sabes perfectamente que ha pasado muy poco tiempo! Y mi luchador aún está herido, no será justo ni…

—¿Justo? ¿Desde cuándo la justicia tiene algo que ver en esto?

—No se va a celebrar —repitió Aari. Luego respiró hondo y dijo—: Quiero que liberes al prisionero, le proporciones un barco y le permitas marcharse a donde él desee.

—Has perdido lo que te restaba de cordura —afirmó el rey, con la misma expresión que habría dedicado a un lunático—. Y la culpa es mía, lo admito. Todo lo que he hecho ha sido complacerte, a sabiendas de que torciste las leyes a tu antojo para quedarte con esa… mascota. Descuidas tus deberes, tus caprichos han privado de guía a los Señores del Este y el Oeste… y ahora pretendes que suelte a una abominación y le ofrezca los medios para que vaya a buscar a más de los suyos. ¿Dormirás tranquilo cuando pasen a tu pueblo por las armas y su sangre caiga sobre ti? No, Oráculo, esto se ha terminado. Has tensado la cuerda en exceso y no voy a permitir que la rompas.

—Puesto que los has mencionado, ten presente lo que les ha pasado a… a los Señores, mi rey. —Desesperado, el joven jugó su última baza—. Cortaré tu puente igual que corté los suyos. Dejaré de leer la voluntad de los dioses para ti. Permaneceré en silencio hasta que…

—¿Cómo… te… atreves?

El monarca se precipitó sobre Aari y lo contempló desde la ventaja que le concedía su altura. Su porte no tenía parangón. Sus ojos dorados, que no compartían la suavidad de los de su hermano pequeño, despedían lenguas de fuego. Al verlo tan cerca, el príncipe experimentó un temor desconocido hasta entonces, como si aquellas manos pudieran romper su consagración y posarse sobre su cuello. El instinto lo forzó a dar un paso atrás.

—¿Tienes miedo de mí? Sabes que no puedo tocarte, perteneces a otros más poderosos que yo. No obstante, haces bien en temerme, porque tengo poder para convertir en cenizas todo lo que te importa. Puedo bloquear tu querido mirador al cielo y sumirte en la más absoluta oscuridad, o cercar con barrotes la Sala de las Luces y dejarte atrapado en ella. Puedo llevarme tus libros, tus pinturas, a tu mascota extranjera. Puedo hacer que lo despedacen ante ti, si se me antoja, y careces de los medios para evitarlo. No eres más que mi hermano pequeño, Aari. Quizá los dioses te escogiesen, pero su gracia lleva aparejada la carga de la esclavitud. Eres un prisionero en un palacio tan frágil como tú, y aquí permanecerás, cumpliendo con tus deberes hasta el fin de tus días.

»¿Cortar mi puente, dices? Inténtalo, nunca te lo permitirán; no es a ti mismo a quien sirves, sino a ellos y a nuestra tierra. Yo soy el rey. También fui escogido para servirlos, y eso es lo que hago, lo que haremos los dos. Así que prepárate para asistir al combate y agradece las mercedes de las que gozas, dado que nunca se sabe cuándo nos las arrebatarán, ¿lo entiendes?

Aari palideció. Las piernas apenas lo sostuvieron para abandonar aquella estancia, lejos del hermano mayor que había derribado de un plumazo su última esperanza.

Aari ignoraba que Isandar había espiado su conversación con el monarca. Sin emitir queja alguna, el extranjero se puso a disposición de los sirvientes, quienes lo pertrecharon para la contienda y lo condujeron a los subterráneos. La debilidad por la herida recibida propició que su oponente estuviera a punto de abatirlo en media docena de ocasiones, saldadas con otras tantas recuperaciones milagrosas. Cuando aquel le partió la espada en dos, con un violento balanceo de su propia arma, el príncipe se puso en pie y lanzó un grito. Por fortuna, la alarma se convirtió en un suspiro de alivio: la hoja rota de Isandar se hundió en el vientre de su rival, sentenciando así el desenlace.

Aquella noche, el extranjero reunió el equipo que había hurtado para preparar su huida y se coló de nuevo en el dormitorio de Aari. En la terraza, ató la cuerda al antepecho de piedra, se balanceó hacia las rocas y descendió, apretando los dientes para soportar el dolor, hasta una cavidad que quedaba oculta en la negrura. Sus madrugadas de exploración clandestina no habían sido infructuosas; el hueco se convertía en un túnel descendente que penetraba en la pared de la montaña y la atravesaba de lado a lado. Ya olía la brisa cargada del aroma del mar. Localizaría alguna senda en la ladera que lo guiaría abajo y, luego, a la costa y, desde allí, a su isla, a la libertad. Ya estaba tan próximo, tan próximo… Entonces se detuvo y cerró los ojos.

No supo cuánto tiempo le tomó, pero volvió a encontrarse en lo alto de la terraza, con las palmas despellejadas y los pulmones ardiendo por el esfuerzo. Su rostro buscó, automáticamente, la forma esbelta del príncipe sobre la cama. Se acercó, escuchó su respiración, observó los reposados movimientos de su pecho. Se inclinó hasta sus labios, tan cerca que su aliento y el de él se mezclaron. Percibía cierto perfume familiar… Una fragancia que aún flotaba en sus fosas nasales y que de ningún modo esperaba descubrir en el durmiente: agua y sal. Lágrimas.

Despacio y en silencio, salió de la alcoba y regresó a su propio cuarto, donde permaneció en vela el resto de las horas hasta el amanecer.

★★★

Moría la tarde y se desvanecía la claridad en la pieza más elevada del palacio de turmalina. Aari leía en voz alta un libro de poemas épicos sobre la creación de los primeros hombres. Isandar lo miraba con atención, más pendiente a su tono y a sus gestos que a la historia en sí. A pesar de la aparente animación del joven narrador, su compañero ya era experto en reconocer la pesadumbre que se agazapaba bajo aquella capa de sonrisas. Había llorado la víspera, y puede que volviera a hacerlo después. Quizá lo hiciera después de cada combate, quizá cada noche. El estómago de Isandar se contraía imaginando esos iris dorados anegados en llanto, o las jornadas de suspense que transcurrirían hasta el día en que, inevitablemente, fuese derrotado. Llevado por la furia de no tener, siquiera, el consuelo de estrecharlo entre sus brazos, concibió un odio súbito hacia todo lo que existía fuera de aquellos muros, lo que estaba vedado para el príncipe y él había decidido negarse a sí mismo para siempre. Dejó que el sentimiento ardiera y se consumiera. ¿Qué sentido tenía ya? Era mejor no pensar y devolver la sonrisa a Aari, por más que fuera tan poco sincera como la suya.

—Esta mañana encontré el cuerpo de un gavión en la terraza —mencionó el príncipe, interrumpiendo su lectura.

—Lo siento —se compadeció Isandar—. Debió ser un hallazgo desafortunado.

—No era un gavión cualquiera, en realidad, sino un viejo conocido que solía posarse por las mañanas en el reborde circular. Yo lo consideraba mi amigo y le agradecía las visitas, pero reprochándole que frecuentara esta cárcel en lugar de volar alto y lejos, donde nadie pudiera atraparlo. Tonto de mí… Me figuro que proyectaba mis propios anhelos en él. Ha sido muy duro darse cuenta de que, aun pudiendo tener el mundo a los pies, se elige acabar en un triste agujero donde no luce el sol.

—Con seguridad disfrutaba tanto de tu compañía —comentó un ronco Isandar, sus ojos azules brillando con intensidad— que no le importaba renunciar a todo eso con tal de tenerte cerca. Con seguridad acudía para que no lo echases de menos, porque compartía tus sentimientos. Él… comprendía que había dejado de ser libre —llegados a ese punto, los de Aari también relucían—, y abrazó el sacrificio para pasar contigo el poco tiempo que le restaba. Aunque sabía que, al final, la despedida te causaría dolor.

—Ya no estás hablando del ave, ¿verdad? —susurró Aari—. ¿Por qué me dices esas cosas? ¿Por qué…?

La frase se le ahogó en la garganta cuando vio que Isandar extraía de sus ropas la espada rota en el combate y la colocaba entre ellos, con la empuñadura apuntando hacia su mano derecha. Durante unos instantes, no se escuchó más que el tamborileo descontrolado de su corazón.

—Ambos sabemos que este es nuestro adiós, mi príncipe —prosiguió el extranjero—. He aceptado mi cautiverio y el tuyo. Lo que no soporto es la idea de que me veas morir en los subterráneos, igual que un animal. Es mejor hacerlo en paz, como un hombre.

—No…

—Prefiero que me recuerdes tal cual soy ahora. Si me atreviera, te pediría que fuera por tu mano. Es egoísta por mi parte, lo reconozco. Sin embargo, sería tan dulce… La manera más plácida que podría desear.

—No, no, no…

—Hoy será doloroso; mañana también, pero después empezará a cicatrizar tu herida, y todo volverá a la época en la que no me conocías. Estarás protegido y a salvo de nuevo. Vendrán… otros gaviones a descansar en tu terraza. —Isandar empujó la hoja quebrada hacia él casi con ternura. No había estatua más blanca e inmóvil en todo el palacio, ni más hermosa—. Libérame, Aari, por favor. Libéranos a los dos.

Los dedos pálidos y temblorosos se crisparon sobre el acero y lo alzaron. El joven rubio suspiró, hecho pedazos entre la culpabilidad, el alivio y la rabia, y adelantó el pecho, dispuesto a recibir el filo.

Pero la espada no lo tocó. En vez de eso, Aari la dirigió a su nuca, se sujetó la cabellera y la cortó de un solo tajo. Al dejar caer la cascada de ónice a su alrededor, sintió un estremecimiento y un vacío angustiosos, como si alguien hubiera aspirado desde lo alto y le hubiese robado el aire y los latidos. Se tambaleó. Actuando por instinto, Isandar lo tomó por los hombros para evitar que cayese. Estaba tan estupefacto por lo ocurrido, que no llegó a percatarse de la proximidad de aquel cuerpo hasta que el debilitado príncipe posó las manos en sus costados y se derrumbó sobre él. Su aliento era débil, aunque cálido. Sus largas pestañas le cosquilleaban en las mejillas.

—¿Qué has hecho, Aari? —musitó a su oído, todavía conmocionado.

—He cortado los hilos que me unían a los dioses. Ya no soy el Oráculo y, por lo tanto, he dejado de estar consagrado. Solo soy… un hombre.

—No debiste… —Lo apretó un poco más fuerte—. El rey…

—El rey se enfurecerá y me lo hará pagar, dado que he osado desafiarlo y he privado a los cielos de voz. Me matará.

—¿Cómo has podido? Yo… jamás pretendí esto. —El abrazo se volvió desesperado—. ¿Por qué has arrojado por la borda cuanto poseías? ¿Por qué?

—¿Qué poseía yo? Nada. Una jaula de gemas yertas, un puñado de recuerdos del exterior. Entonces viniste tú, trayendo contigo los colores del día y el calor del sol, y me abriste los ojos. ¿Aspiras a que permanezca en la celda, cuando ahora sé lo que estoy perdiendo? Me has suministrado un veneno que únicamente se sana apurando la copa hasta la hez, y eso es lo que he elegido. Tu destino será el mío, Isandar, aunque haya de morir contigo. Nos libero… a los dos.

El extranjero lo miró, consciente al fin de que era la primera vez que estaba en sus brazos. Toda su necesidad, toda su pasión insatisfecha, se concentraron en aquellos iris celestes ansiosos por traspasar la cubierta intacta de Aari. Notó la carne cediendo con suavidad a la presión de los dedos. Lo besó.

Apuraron la copa juntos. Se la dieron a beber uno a otro directamente de los labios, hasta que se intoxicaron por completo. La razón de Isandar, aún nublada por los vapores de la incredulidad, perdió en control y dejó que fueran sus manos quienes lo tomasen. Arrancaron el pesado manto de estrellas, las joyas, las telas… Rescataron la delgada figura de la maraña de trenzas que la rodeaban y la tendieron en el lecho, desprovista de atributos divinos: nada más que piel, calor, el perfume de su cuello, las líneas perfectas de su nuca desnuda.

Aquel anochecer no hubo sombras, ni remordimientos.

★★★

Grande fue la ira del rey cuando le notificaron la desaparición del Oráculo y el prisionero; tanta, que las espadas de los ejecutores chorrearon con la sangre del infeliz séquito que tan poca destreza había demostrado al custodiarlos. Tras el estallido de furia, el palacio de turmalina quedó convertido en una cáscara negra y helada, vacía del espíritu que la animaba.

Los miembros de la guardia investigaron sin descanso dentro y fuera de la montaña, mas no localizaron señal alguna de los fugitivos. Hasta que, cierto día, su capitán se arrodilló ante en trono y reveló un objeto que la marea había arrastrado a la costa: una de las trenzas consagradas de Aari.

Según el edicto firmado por su majestad, en el que se narraba la versión oficial del trágico acontecimiento, un abominable criminal se había introducido en el santuario del Oráculo y lo había arrastrado al mar —los dioses sabrían mediante qué hechicerías—, donde ambos habían hallado la muerte. La Guardiana de los Misterios ofició un responso en su memoria y decretó un largo periodo de luto.

Hay quien dice que muy lejos de allí, en un archipiélago al otro lado del océano, los habitantes de cierta isla bendecida celebraron el retorno del hijo menor de su señor, ausente desde que su barco había sido engullido por una tormenta. Traía consigo a un inseparable muchacho extranjero que nunca se cansaba de contemplarlo todo, luciendo una perpetua expresión maravillada en sus bellos ojos dorados.

FIN

Shiro

Que hermoso

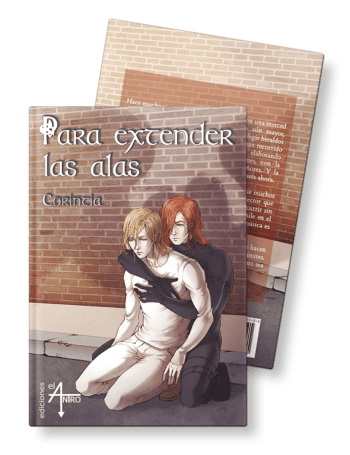

Ediciones el Antro

Síííííí, Corintia escribe taaaaan bien que nos declaramos fans (o fanes, según la RAE) de ella desde el primer párrafo. Si quieres leer más cosas geniales, puedes encontrarla en Wattpad como @CorintiaBL. Tiene un montón de historias. ;)

lire et lire

Preciosa…. poco mas se puede decir.