FANTASMAS DEL PASADO

—Es una sustancia notable, sí, señor. ¿Dónde dijiste que la habías conseguido?

Al resonar en las húmedas y oscuras paredes de la fétida estancia del laboratorio, la voz que había pronunciado esas palabras resultaba aún más perturbadora. Muy pocos elfos —ninguno ajeno a la profesión— frecuentaban el Gran Laboratorio del castillo del príncipe de Therendanar. Sin embargo, Caradhar se sentía cómodo entre aquellos muros. Y con aquel humano.

Maese Jaexias era tan inquietante como su voz: delgado hasta rozar la extinción, pequeño, encorvado, con una piel grisácea que parecía adherirse directamente a su decrépita osamenta. Ni un pelo cubría su cuerpo y, bajo el mondo cráneo, dos ojos de un azul acuoso observaban el mundo sin un par de cejas que los coronasen. Pero era aquella voz cavernosa, que brotaba de su garganta igual que una corriente de ultratumba, lo que más incomodaba a quienes lo conocían. Solían maravillarse de que sus pulmones aún contuviesen el suficiente aire para emitirla, en lugar de acabar perforados por sus propios huesos.

El alquimista apenas había cambiado desde que Caradhar, siendo poco más que un crío, visitara el laboratorio por primera vez con los aprendices de su antigua Casa. Si se consideraba la gran longevidad de los elfos, el hecho habría dejado atónito a cualquiera. Tal era el poder de las fórmulas que prolongaban la vida de los adeptos. Casi todos los alquimistas humanos las consumían, en un intento de aferrarse a una existencia que quizá los condujera a más descubrimientos. Secuela de la prolongación antinatural del ciclo vital era aquella apariencia de cadáver animado que tan común era entre ellos; un precio que pagaban con gusto aun cuando los convirtiese en ermitaños a la fuerza. Por lo que respectaba a Maese Jaexias, era tan viejo que la mayoría había olvidado su auténtico nombre —incluido él mismo, a veces—, así que todos se contentaban con llamarlo Viejo Zorro.

En las escasas ocasiones en las que Caradhar viajaba a la ciudad, pasaba todo el tiempo que podía con él. Era una relación curiosa. Para el elfo significaba recibir formación alquímica de aquel humano que le infundía confianza y respeto. En cuanto al viejo alquimista, atraído en principio por la perspectiva de estudiar de cerca a un elfo con el Don, había pasado de tolerar al muchacho a apreciar su compañía. Con él todo eran ventajas, dado que no le molestaba aquel lóbrego y pestilente lugar, hablaba poco y poseía un carácter sereno y desapasionado, a diferencia de la mayoría de los temperamentales aprendices que, cada vez en menor cantidad, aceptaba bajo su tutela.

Así pues, no fue extraño que el elfo aprovechase los pocos días de permiso concedidos en Elore’il para escabullirse a Therendanar y visitar a su viejo conocido, a cuya mesa se sentaba. Entre ellos descansaba una cajita de madera con una muestra del contenido del cofre hallado en Ummankor, una fina capa de escamas grises con brillo plateado. Su procedencia era lo que había despertado la curiosidad del alquimista.

—No te lo dije —fue la evasiva respuesta de Caradhar. El alquimista le clavó los ojos desde la profundidad de sus cuencas hundidas, pero no insistió.

—Observemos su reacción al fuego.

Tomó un pellizco de las ligerísimas escamas con su mano enguantada, las esparció en una bandeja sostenida sobre un trípode y acercó una llama. Lanzó entonces un graznido ininteligible. Un aprendiz, cuyo rostro era el vivo retrato de la resignación, entró en el cuartucho y se aproximó a la mesa; volutas de humo se elevaban del fuego, caracoleando hasta sus fosas nasales. Una transformación curiosa se operó en él cuando las inhaló: su cuerpo quedó paralizado, agarrotadas sus extremidades, su mirada perdida en algún punto de la pared. Aunque la rigidez se mitigó poco después, permaneció allí sin moverse y sin abrir la boca.

Caradhar no perdió detalle del experimento. Al volverse hacia el viejo notó que se había mantenido a una distancia prudencial y se cubría la parte inferior de su rostro con una mascarilla de tela gruesa, a través de la cual aún alcanzaban a oírse sus gruñidos de aprobación. Viejo Zorro colocó entonces una campana de vidrio sobre el trípode y el aprendiz recuperó los sentidos de manera gradual, como si despertase de un sueño.

—¿Cómo puedo serle útil, maestro? —preguntó. En apariencia, el episodio no se había grabado en su memoria.

—Ah, no te preocupes, no es nada. Puedes marcharte, dónde tendré la cabeza. Has sido de mucha utilidad, sí, señor.

Lo despidió con un vaivén de la mano, concentrando su atención en la burbuja de cristal. Su asistente se retiró, aturdido, si bien notoriamente aliviado por conservar intactos todos sus miembros.

—Es muy volátil. Veloz, reactivo al fuego…, y te apuesto a que también puedes usarlo en disolución. —El viejo recitaba más para sí que para su acompañante—. ¿Lo has visto? Mi aprendiz no tendrá el cerebro más brillante de los alrededores, de acuerdo, pero tampoco suele mostrar la agilidad intelectual de una lombriz de tierra. Por más que aprendiz rime con lombriz. Esto prueba lo potente que es la sustancia, sí, señor. ¿Cuál será el uso al que está destinada?

—Todavía no lo sé. Trataré de averiguarlo. Gracias, Viejo Zorro.

Caradhar tomó la cajita, levantó la campana de vidrio, arrojó la bandeja al fuego —para decepción del alquimista— y se marchó.

Qué chico, ni me deja una muestra ni se molesta en inventar excusas. Cortante como una hoja de trepanar, sí, señor —pensó Viejo Zorro—. Y muy hábil, el humo no lo afectó en absoluto. Ni cuando retiró la campana. Me pregunto a qué se debe esa curiosa resistencia. Me pregunto…

Dado que aún le quedaba un día antes de regresar a Elore’il, Caradhar aceptó la última invitación clandestina de la Maediam y acudió a su refugio de la Zanja. Tal decisión no fue tomada a la ligera. No deseaba seguir escuchando la historia, pero todas esas noches en solitario, recordando una y otra vez la imagen de su espada sesgando la vida de Nestro, habían acabado por hacer mella en su determinación. Con todo, su actitud al regresar al escondite fue muy diferente: no se mostró cauto ni cohibido ni respetuoso. Corail le había revelado su mayor secreto y con toda seguridad quería algo de él; ya no se sentía en inferioridad de condiciones, pues ambos tenían un pasado turbio y un futuro incierto.

—Adelante, Caradhar, me hace muy feliz verte aquí —lo saludó ella después de ser recibido por la misma doncella de la primera visita—. Después de tanto tiempo, casi había perdido la esperanza de disfrutar de tu compañía, mi querido…

—No hagamos un drama de esto, mi vaiam —la cortó el, con voz átona—. ¿Qué es lo que tenéis que contarme?

—La verdad. Y quisiera empezar por calentar esta fría atmósfera entre nosotros. En privado no es necesario que me llames Maediam ni que uses ese lenguaje tan cortés.

—De acuerdo, Corail. Habla.

La elfa sonrió para sí. No había esperado que la llamase madre de buenas a primeras y, al menos, aquella manera de dirigirse a ella sonaba más personal que mi vaiam.

—Te habrás preguntado qué sucedió y por qué te lo revelo ahora. La respuesta es muy simple: miedo. Como hija menor de Llia’res, mi deber era emparentar con una Casa de mejor rango para aportar honor a la mía. No te pido que imagines mi temor cuando yo, que por entonces servía en el Templo de la Luna, descubrí que estaba encinta. Lo que debí hacer para ocultarlo, lo que removí para que se te garantizase una posición segura en Llia’res… Poco después, el Maede Killien solicitó mi mano. Era la mejor oportunidad que iba a presentárseme en la vida. Aunque quise traerte conmigo, tu Don te hacía demasiado valioso para que mi hermano aceptase entregarnos a los dos a Elore’il. Fui débil… y te dejé atrás. Incluso ahora, tras todos estos años, dirás que me impulsan motivos egoístas para querer tenerte a mi lado, porque eres mi único hijo y el último consuelo de mi soledad, pero… —Colocó una mano en la rodilla del joven. Este no trató de apartarla—. Esa es la realidad, no puedo renunciar a ti. A pesar de mis errores y del destino, siempre me has inspirado el afecto. Eres mi sangre.

—¿Quién fue mi padre? Si es que lo sabes.

—Una pregunta natural y esperada, aunque hecha con ánimo de insultarme, a la que yo respondo con humildad y perdón: su identidad es irrelevante. Fue un error de juventud, alguien que no podía cuidar de nosotros porque ya estaba comprometido y jamás abandonaría a los suyos. De hecho, nos habría lastimado de saber que existías.

—¿Y por qué no tienes hijos con el Maede? La Casa lo comenta. —Ella retiró la mano de golpe, como si las palabras y el contacto la quemaran—. Solucionaría tus problemas. Ya no me necesitarías.

—Duele tanto que digas eso… Bien, me lo merezco y lo acepto, igual que me merezco este destino que los dioses han decretado para mí, castigo por el pecado de abandonarte. Sufrí un embarazo difícil y tu parto fue aún peor. Algo se… rompió dentro de mí después de tenerte, algo que marchitó mis entrañas y me privó de la capacidad de volver a concebir. Ni todos los galenos y alquimistas, ni sus pócimas, ungüentos y elixires han podido remediarlo. Mi marido, Killien, es un ser vil, cosa que ya has comprobado por ti mismo. No deja pasar un día sin echarme en cara, con palabras hirientes, cuán inútil le resulto. Me amenaza con repudiarme y desposar una jovencita que le dé hijos y, mientras tanto, llena su lecho con cortesanas, sin tener siquiera el pudor de hacerlo a mis espaldas. Sí, los dioses deben considerar que he de sufrir mucho para purgar mi culpa.

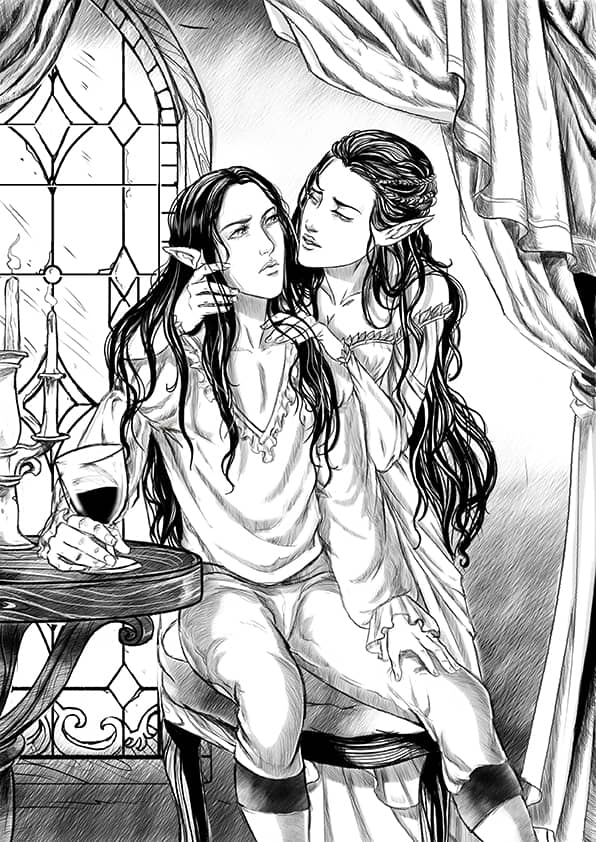

Corail se levantó para colocarse a la espalda de su hijo, deslizó las manos sobre su cuello y lo abrazó, bajando la cabeza de manera que sus labios le rozasen el oído. Continuó hablando en susurros, su aliento cálido bañándole la piel.

—Ahora te veo, tan hermoso, y me pregunto si los dioses no abrigaban otros planes; si no han determinado, en su sabiduría, que el vientre que ha dado a luz un fruto tan perfecto no puede sino secarse, exhausto. —Desató la cinta que sujetaba los largos cabellos de Caradhar y esparció la melena, en roja oleada, sobre sus hombros—. Yo te digo, hijo mío, que no hay uno solo en Elore’il que pueda comparársete. Si el cielo se dignase a mostrar justicia, Killien desaparecería y el fruto de mi vientre sería el próximo Maede de la Casa. —Corail se inclinó aún más sobre él, mejilla contra mejilla, mezclando sus cabelleras. Un sedoso mechón encarnado se deslizó hasta la comisura de sus labios—. Mi sangre, y no ese monstruo que tiraniza a cuantos lo rodean con un poder perverso; que te forzó a levantar el arma contra nuestro querido Nestro, a pesar de lo mucho que significaba para ti. ¡Cuánto daño nos ha hecho! Ruego para que veamos la luz y, de una forma u otra, nos sea mostrado el camino a la libertad.

Apartó el mechón y besó la piel donde antes se posara. Caradhar no se inmutó ni se debatió; su mirada, perdida en el vacío, tampoco siguió a Corail mientras se encaminaba hacia la puerta.

—Mas tú no debes arriesgarte, hijo mío, eres todo lo que me queda. Mantente a salvo, no hables con nadie. Y recuerda que tu madre te quiere.

En la etapa que siguió a la charla con Corail, Caradhar dedicó mucho tiempo a sopesar su futuro en la Casa. Resolvió, en principio, que su madre continuaría ignorando la verdad sobre su papel en la ejecución del maestro de armas. ¿Le había pedido que no contase nada a nadie? La complacería. Comenzando por su aparente inmunidad a las insólitas habilidades del Maede.

La naturaleza de estas y su conexión con la sustancia analizada por Viejo Zorro era lo que más lo intrigaba. Para sonsacar a la Maediam aceptó otra invitación a su refugio y la sometió a cuantas preguntas le vinieron a la mente, aunque obtuvo muy pocas respuestas, puesto que a Corail la mantenían al margen del laboratorio de su Casa. Eran secretos, suponía él, compartidos entre Killien y el Gran Alquimista, la famosa mano derecha del Maede con la cual aún no se había topado. El laboratorio era su auténtico objetivo, mas ¿cómo acercarse, cuando nadie le hablaba de lo que sucedía dentro de sus muros? ¿Cuando no había llegado a conocer a ningún alquimista?

Entusiasmada por tenerlo allí de nuevo, Corail le rogó a Caradhar que no regresase a la Casa para poder reanudar sus conversaciones por la mañana. El joven aceptó. La alcoba asignada a él estaba bien aireada —quizá en previsión de su estancia— y era cómoda y silenciosa, con una cama más mullida que la de Elore’il. Mientras cavilaba a oscuras, alguien turbó aquella atmósfera serena abriendo la puerta del cuarto; sobre el umbral se dibujó una silueta femenina. Imaginando que sería Corail, hizo ademán de prender la palmatoria de su mesita, pero la silueta se acercó, presurosa, y colocó una mano sobre la suya para impedírselo. Al notar su pequeño tamaño comprendió, con una mezcla de alivio y decepción difícil de explicar, que se trataba de la doncella de su madre.

—Hola. No sé cuál es tu nombre —saludó, sin recibir respuesta. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, escrutaron el rostro de la muchacha. Ella se señaló los labios y sacudió la cabeza—. ¿No puedes hablar? —Se produjo otro silencio; una nueva señal, esta vez hacia la garganta; una negación más—. Ah, eres muda. ¿Qué quieres de mí?

Tras una ligera vacilación, la elfa soltó los cordones que anudaban su túnica y se desprendió de ella. No llevaba nada debajo. Los ojos de Caradhar recorrieron toda aquella piel desnuda en la oscuridad casi total: un cuerpo menudo de líneas armoniosas, el vientre que subía y bajaba con rapidez por efecto de su respiración agitada. No llegó a tocarla, sin embargo, y su silencio y aparente falta de iniciativa la hicieron titubear de nuevo. Moviéndose con cautela, como si temiese ser rechazada, se colocó a horcajadas sobre las piernas extendidas del joven y alzó los brazos para desatarse la larga melena, que se desparramó sobre su espalda. Las curvas de sus pechos quedaron expuestas con toda su voluptuosidad. Las manos de Caradhar se extendieron entonces para acariciar aquella carne suave; manos que después, ya sin delicadeza alguna, rodearon los costados de la muchacha y se crisparon sobre sus nalgas para atraerla hacia sí.

Era bonita y complaciente, justo lo que el joven necesitaba para llenar su cama tanto tiempo vacía. Y no lo importunaría con charlas no deseadas. Después de que Corail lo convenciese para prolongar su estancia, disfrutó de su compañía a lo largo de todas las noches que permaneció allí.

Una comitiva sorprendió a Caradhar durante su regreso a Elore’il. Soldados y un lujoso carruaje con el escudo del Gran Alquimista bloqueaban el acceso a la Casa; aunque en un primer momento quiso aprovechar el gentío para esquivarlos y colarse discretamente, se detuvo cuando vio descender del vehículo una figura encapuchada con el mismo blasón sobre sus ropas de viaje. La curiosidad lo impulsó a volverse hacia alguien de entre la multitud y preguntar:

—¿Es el Gran Alquimista?

—Por supuesto que no. —El interpelado lo miró con desdén—. Todo el mundo sabe que nunca se ausenta de la Casa. Se trata de su asistente principal.

Cuando el dotado pudo echar un vistazo a lo que aquella capucha dejaba en sombras, su semblante se congeló. Y ya fuese simple casualidad o la fuerza con la que aquella mirada roja lo taladraba, lo cierto es que el recién llegado asistente desvió la suya hacia allá y ambas se cruzaron. Una chispa de reconocimiento prendió en sus ojos tras un breve examen, junto con una sonrisa desagradable en la boca.

Caradhar no había necesitado esforzarse para recordar. Jamás habría olvidado el rostro de Darial, el alquimista influyente cuyo encaprichamiento le abriera las puertas de los laboratorios de Llia’res y Therendanar.

A lo largo de los días siguientes, Caradhar comprobó que su situación en la Casa había cambiado. Para empezar, apenas le era posible girar una esquina sin que algún vigilante le saliera al paso. Los dotados eran demasiado valiosos para que les permitiesen vagar a sus anchas, cierto, pero si tan caras eran sus habilidades al Maede, si lo había aceptado en la guardia, ¿por qué nunca lo convocaba ante su presencia? Difícilmente iba a poder cumplir sus nuevas funciones —y estudiarlo de cerca— si era mantenido de lado a propósito.

Igual de frustrante había resultado su reencuentro con Darial, una parte de su pasado que nunca habría querido tener de vuelta. Y una difícil de esquivar, pues ¿cómo conducirse con discreción cuando todos en la Casa sabían quién era ese dotado pelirrojo que había ejecutado al maestro de armas? Cualquiera podía ofrecer indicaciones sobre su paradero; en cualquier momento alguien se presentaría ante su puerta.

Transcurrido un tiempo sin ningún incidente, el joven bajó la guardia. Quizá había sido su imaginación y Darial no lo había reconocido, o quizá no le importase en absoluto después de los años transcurridos desde la última vez que se vieron. Fuera como fuese, contaba con muchas horas libres que procuraba llenar en la biblioteca o en la sala de entrenamiento, ejercitándose en solitario; por más que el Maede hubiese dado la orden, a nadie le apetecía mostrarse amigable con el asesino del carismático Nestro. Los elfos sentían predilección por las espadas ligeras y eran famosos entre los humanos por su estilo a dos manos, con dos hojas de igual o diferente tamaño. Contra toda lógica, Caradhar se había empecinado en aprender a blandir una espada bastarda que apenas podía sostener. Aunque sus movimientos lentos y desmañados arrancaban sonrisillas de burla del resto de sus compañeros, él los ignoraba con indiferencia. Solo sabía que descargar golpes sobre algo hasta quedar exhausto lo hacía sentirse mejor.

Al final de una de aquellas sesiones hizo una visita a los baños, como era su costumbre. Todo estaba en silencio. Tras despojarse de las botas, la camisa acolchada y los pantalones, se sumergió en una de las tinas de piedra. La superficie del líquido templado le devolvió su reflejo, el familiar rostro falto de expresión, suavizado esa vez por un sentimiento de alivio. Alivio por no tener que confrontar cierto fantasma del pasado.

Hundió la cabeza en el agua y la mantuvo así largo rato. Al emerger con brusquedad y abandonar la tina, su cabello se esparció en torno a sus hombros, rociando agua en todas direcciones. Algunos juramentos quedos le hicieron volverse con rapidez: tomada por sorpresa por la ducha repentina, una figura se hallaba de pie a dos pasos de su baño. El fantasma.

Darial era un elfo alto y de complexión ligera. Su rostro enmarcado por largos cabellos rubios era atractivo, pero el conjunto desmerecía debido a una boca cruel de labios excesivamente delgados, como un tajo sobre su mandíbula cuadrada. No había cambiado ni un ápice desde que Caradhar lo conociera en Casa Llia’res. Aquella época que los años habían relegado a un rincón oscuro de su memoria regresó ahora, vívida, por obra de la perversa sonrisa y los taimados ojos amarillos de Darial.

—Quién iba a decírmelo. Deja que te mire. —El alquimista alargó la mano para sostener en alto la barbilla de Caradhar mientras sus ojos supervisaban el cuerpo desnudo y expuesto. Viendo que se revolvía, lo acorraló contra la pared para bloquear cualquier tentativa de escape—. Cuánto has cambiado desde la primera vez. ¿Qué edad tenías? ¿Diez? ¿Once? Ya no eres un niño. Sin embargo, no has perdido tu encanto. Y es obvio que no me has olvidado.

Tras insertar el pie derecho entre los del joven, lo forzó a separar las piernas. Su índice trazó la línea de su mandíbula y le abrió los labios, su boca bajó hasta quedar suspendida a un soplo de distancia. Con la mano izquierda invadió el espacio entre sus muslos y palpó en busca de su entrada trasera. El frente fue ignorado por completo, como si al maestro alquimista solo le interesasen las partes que lo hacían accesible.

—¿No quieres mirarme, Adhar? Mírame.

Ese diminutivo ya olvidado… Esa rudeza en una zona de su cuerpo que no había usado en años… Los fríos ojos de Caradhar, hasta entonces perdidos en el vacío, enfocaron los de Darial. Su impasibilidad provocó que se recrudecieran los ataques de la mano intrusa, hasta el punto de que el dotado tuvo que morderse la lengua para ahogar un gemido. El azar quiso que sonidos provenientes del corredor forzaran al cazador a soltar a la presa; eran un par de guardias con intenciones de tomar un baño tardío. El contrariado Darial se encaminó hacia la salida, pero no sin antes susurrar a Caradhar: «Vendrás a mis aposentos a medianoche. No me obligarás a ir a buscarte y arrastrarte hasta allí, ¿verdad?».

Acostumbrado a ver frustradas sus expectativas, el joven concluyó su aseo con rostro imperturbable, aparentando una calma que no se correspondía con la tormenta de sus pensamientos. Recordaba, sin poder evitarlo, sus años de infancia; el silencioso huérfano que rondaba Llia’res con la libertad otorgada por su condición de dotado, atendido por todos y por nadie, sin otro precio a pagar más que algunos cortes cuando los nobles precisaban su sangre curativa. No solía meterse en líos y, cuando lo hacía, soportaba bien los castigos y el dolor. Tampoco se quejaba cuando lo sangraban ni cuando lo enviaban al laboratorio para extraerle muestras.

El asistente del Gran Alquimista, el alto elfo de ojos amarillos llamado Darial, solía solicitar su presencia a menudo, pues hallaba un placer extravagante en evaluar el alcance del poder de su sangre —nunca en sus propias heridas, por supuesto: no dudaba en lesionar a otros para ello— y en estudiar su fisiología. Caradhar lo toleraba. Había descubierto que rondar por las instalaciones de los alquimistas, tocar sus equipos y observar cómo transformaban sustancias simples en compuestos cuyas propiedades se le antojaban mágicas le procuraba su propio tipo de satisfacción, y eso bien valía la incomodidad. Con el paso del tiempo, las atenciones y los contactos físicos de Darial se fueron haciendo más prolongados, hasta que, cierto día, le ofreció llevarlo con él al Gran Laboratorio de Therendanar «si era un chico bueno y obediente». Ignoraba el alcance de esas palabras. No lo averiguó hasta aquella misma noche, en el dormitorio de Darial.

Aquel precio que nunca había elegido pagar le granjeó favores durante años, hasta que el alquimista abandonó el laboratorio por la puerta grande para recorrer otros de mayor prestigio. Recuperó su limitada libertad sin perder privilegios. Además, incapaz de borrar lo aprendido de Darial, decidió darle uso con nuevos acompañantes, pero llevando él las riendas. Olvidar no le resultó tan difícil. Mas, por profundos que hubiese sepultado los recuerdos en su subconsciente, el retorno de aquel elfo les arañaba el camino de vuelta a la superficie. Un regusto a humillación que ni sabía que sentía se acababa de instalar en su lengua.

Barajó soluciones peregrinas hasta que una idea racional se alzó sobre las demás: aquella era su oportunidad de aproximarse al Gran Alquimista. Ceder ante Darial no le reportaría ningún placer, cierto, pero ¿acaso importaba? El placer lo había esquivado casi siempre. Convertirse en juguete de un alquimista, ser drenado hasta el borde del mareo, sufrir castigos destinados a doblegarlo, obedecer órdenes, pasar largas y heladas noches en solitario, consumir alimentos o beber vino que no alcanzaba a saborear…

Así había sido la historia de su vida. Reanudarla en un capítulo lúgubre no era para él nada extraordinario.

El alojamiento de Darial formaba parte de una fila de departamentos que incluían el laboratorio, algunos almacenes y los aposentos personales del Gran Alquimista, custodiados por grandes puertas reforzadas. Eso fue todo lo que Caradhar pudo sacar en limpio mientras era escoltado a su cita de medianoche. Durante el resto de la velada se limitó a apretar los dientes y a esperar a que Darial cayese dormido, momento en el cual podría echar otra ojeada a aquella ala de la Casa antes de regresar a su propio dormitorio. La respiración pesada de su anfitrión le dio la señal para incorporarse con tiento y vestirse.

Sentado en la oscuridad, inició el proceso de relegar al olvido lo que había tenido que tolerar tras aquella llamada nocturna. Darial era la causa de que el dotado jamás permitiera que nadie lo tomase: su primer compañero de cama, la única relación que no había escogido libremente… y también la única incapaz de satisfacerlo. El sexo con él había sido seco, lento o apresurado, el tipo de intercambio de dos cuerpos incompatibles. Algo de lo que un elfo como Darial, centrado en sus necesidades mezquinas, nunca se daría cuenta.

Aunque Caradhar habría sido considerado una víctima a ojos de la mayoría, su mente pragmática funcionaba de otra manera. Lejos había quedado su primera etapa como mascota de alcoba de Darial, llena de inseguridades y de repulsa al dolor físico. El pequeño elfo llegó a comprender muy pronto que este solo dejaba una impronta temporal, insignificante para alguien bendecido con el Don, y que merecía la pena soportarlo a cambio de ciertas ventajas. Por lo que respectaba a cualquier otro tipo de dolor, era incapaz de sentirlo.

Aquel día, razonaba, se encontraba allí por voluntad propia. ¿Que sentía una vaga repugnancia hacia la manera sumisa que había tenido su cuerpo de responder a los avances del alquimista? Lógico, puesto que llevaba años siendo la parte activa en la cama y a su naturaleza dominante le costaba retroceder a una época casi olvidada. No obstante, era simple sexo, un malestar pasajero. Era lo que debía hacerse por el momento.

Cuando ya se deslizaba fuera de la habitación, una luz brilló junto al lecho.

—¿A dónde crees que vas?

—Creí que habías terminado. Iba a mi cuarto, a dormir.

—¿Y quién te ha dicho que podrás dormir? —Con una de sus risitas burlonas, Darial palmeó el lado vacío del colchón—. Vuelve aquí. A lo mejor te dejo marchar… más tarde.